太陽エネルギーお役立ちコラム

自家消費型太陽光発電とは?

仕組み・メリット・注意点を徹底解説

※2025年10月23日に更新しました

「自家消費型太陽光発電」への関心が急速に高まり、多くの企業で導入が進んでいます。その背景には、CO₂排出量削減といった環境貢献だけでなく、高騰する電気代の削減や災害時のBCP対策など、経営に直結する大きなメリットがあるからです。しかし、自家消費型太陽光発電システムの導入を成功させるには、その仕組みや注意点を正しく理解しておく必要があります。

本記事では、自家消費型太陽光発電とは何か、その仕組みから導入のメリット、事前に知っておくべき注意点、そして主な導入方法まで、分かりやすく解説します。

目次

・自家消費型太陽光発電の「仕組み」とは?全量売電との違い

‣自家消費型太陽光発電の仕組み

‣全量売電型太陽光発電の仕組み

‣一目で分かる!自家消費型と全量売電型の違い

・企業が導入すべき!自家消費型太陽光発電の5つのメリット

‣メリット1|高騰する電気代を大幅に削減できる

‣メリット2|災害・停電時の非常用電源になる(BCP対策)

‣メリット3|CO₂排出量を削減し、企業価値を高める(脱炭素経営)

‣メリット4|節税対策として有効に活用できる

‣メリット5|国や自治体の補助金を利用して初期費用を抑えられる

・導入前に確認!自家消費型太陽光発電の4つの注意点と対策

‣注意点① |初期費用がかかる

‣注意点② | 十分な設置スペースと条件が必要

‣注意点③ |メンテナンスの実施が法的に必須

‣注意点④ |天候によって発電量が変動する

自家消費型太陽光発電の「仕組み」とは?

全量売電型との違い

企業が太陽光発電を導入する際には、「自家消費型」と「全量売電型」のどちらを選ぶかが非常に重要なポイントとなります。

まずは、それぞれの仕組みを正しく理解し、違いを明確にしておきましょう。

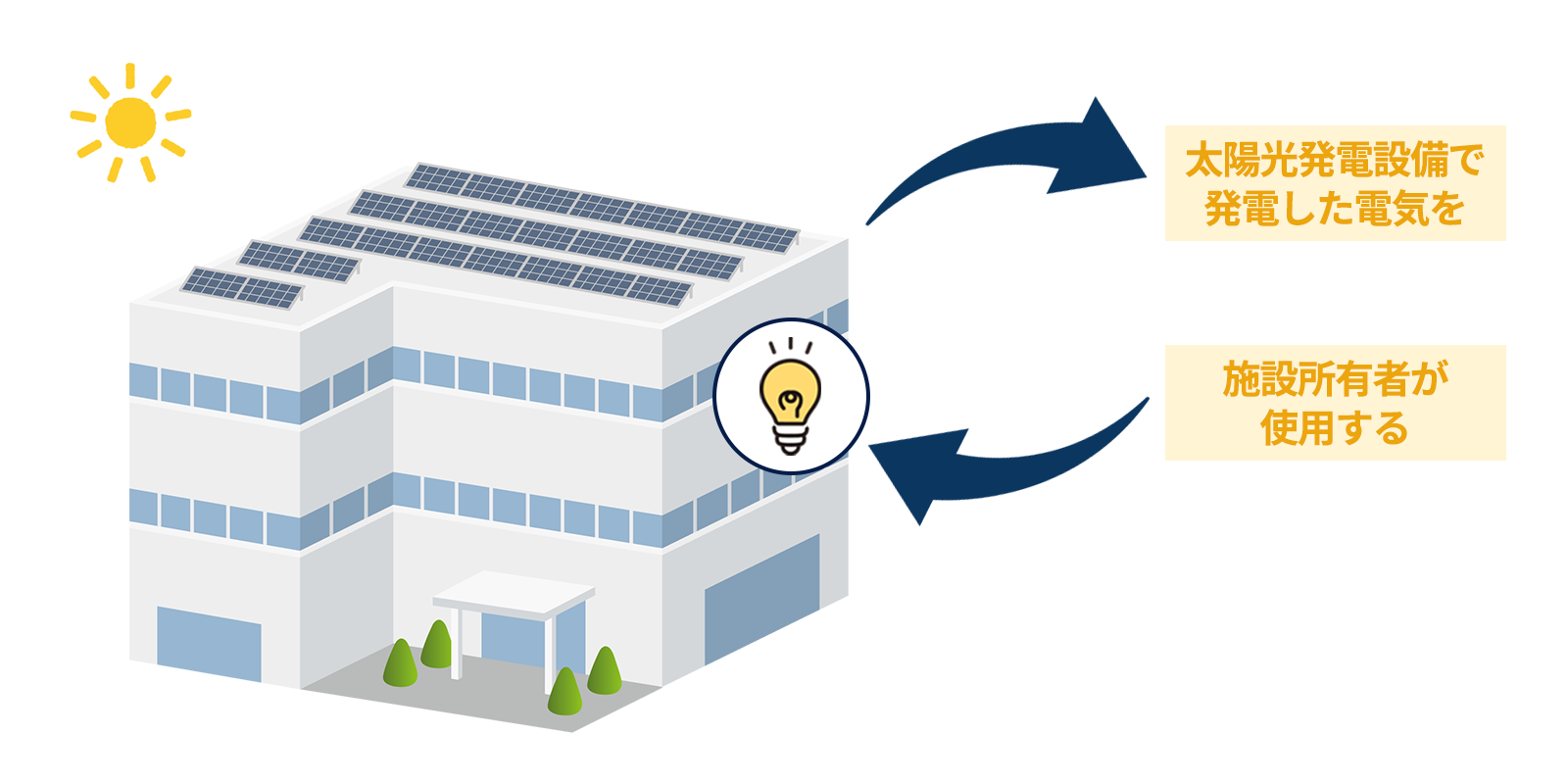

自家消費型太陽光発電の仕組み

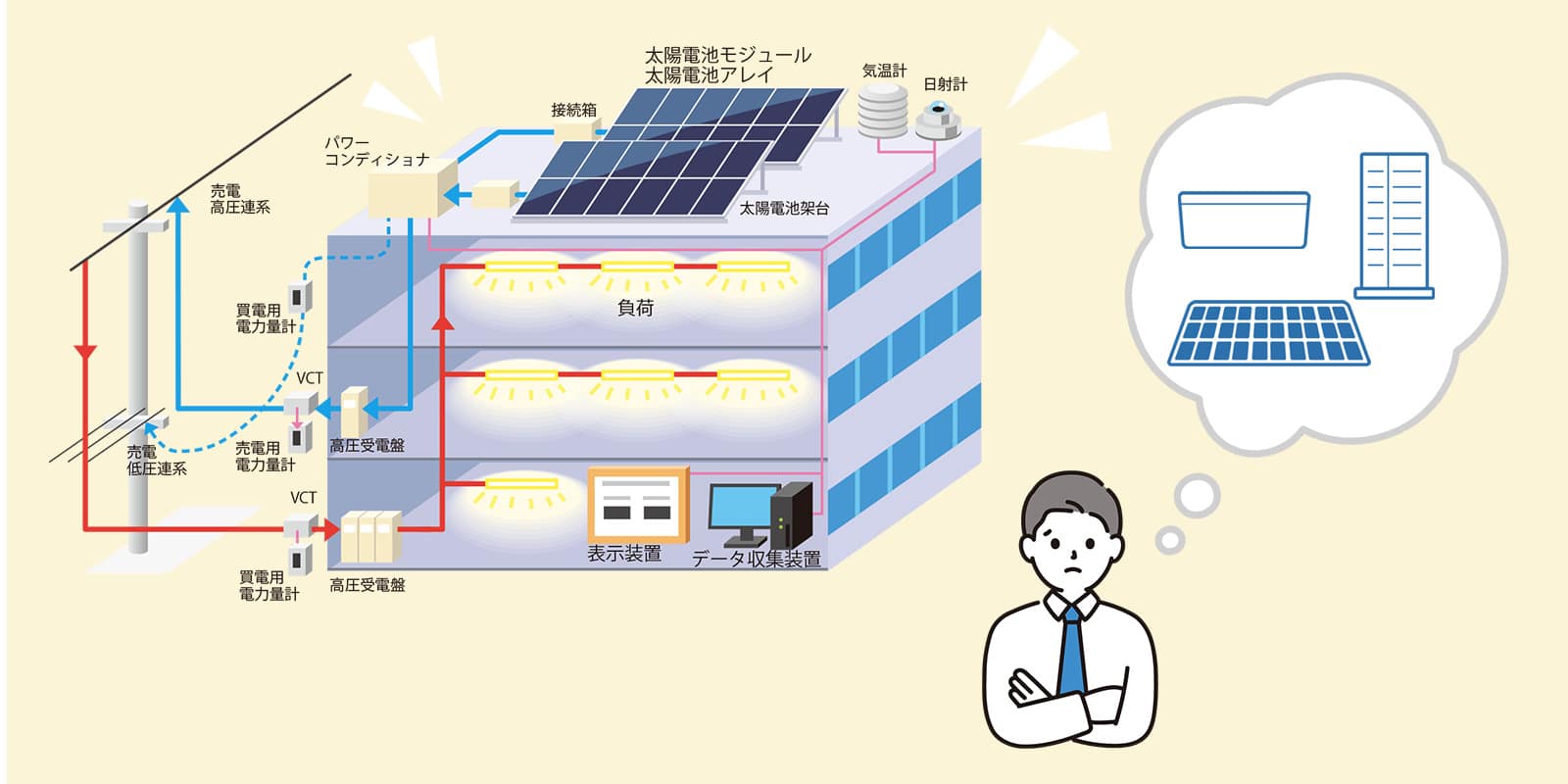

自家消費型太陽光発電とは、太陽光パネルで発電した電気を電力会社に売電するのではなく、自社の事業所や工場、店舗などで直接使用する運用形態です。

発電した電気を自社でまかなうことで、電力会社から購入する電力量を削減し、月々の電気料金を大幅に削減することを主な目的としています。

全量売電型太陽光発電の仕組み

一方、全量売電型太陽光発電とは、発電した電気をすべて電力会社に売却し、売電による収益を得ることを目的とした運用形態です。

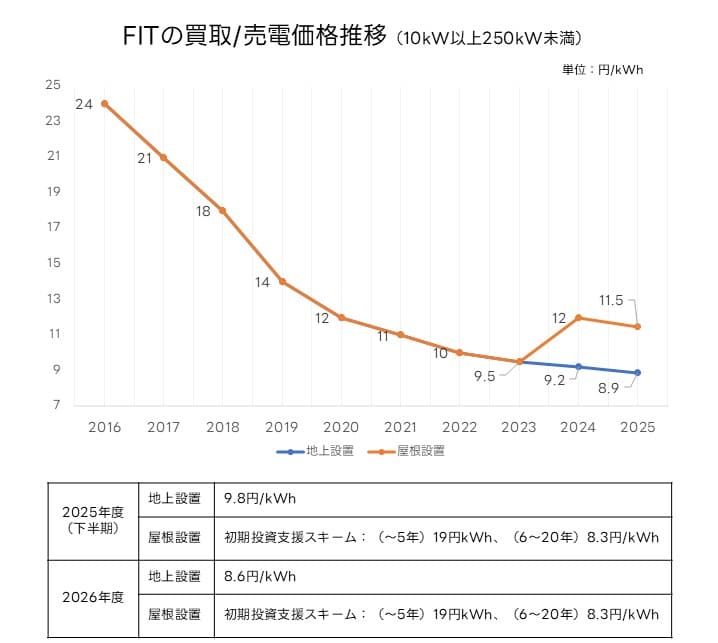

主にFIT制度(固定価格買取制度)を活用し、国が定めた価格で一定期間、電力会社に電気を買い取ってもらうことで、投資回収や事業収益化を目指します。

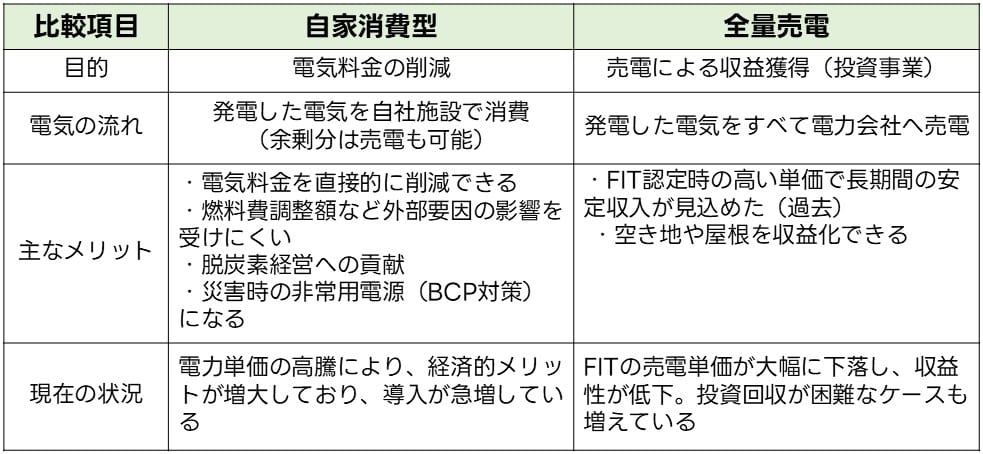

一目でわかる!自家消費型と全量売電型の違い

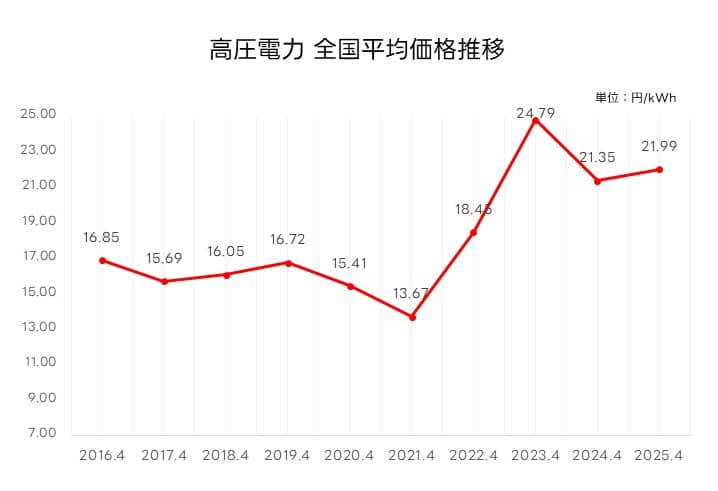

近年、多くの企業で自家消費型が選ばれるようになっています。その背景には、FITによる売電単価の下落と、企業が使用する電力単価の上昇があります。つまり「電気を売るより、買って使っている電気を減らす方が経済的メリットが大きい」という構造にシフトしているのです。

両者の違いをまとめると、以下のようになります。

参考:新電力ネット「電気料金単価の推移」

参考:新電力ネット「FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移」

企業が導入すべき!

自家消費型太陽光発電の5つのメリット

企業が自家消費型太陽光発電を導入すると、高騰する電気代の大幅な削減はもちろん、災害時の非常用電源確保(BCP対策)、CO₂排出量削減による企業価値向上、節税効果、そして補助金活用による初期費用抑制といった、経営に直結する5つの大きなメリットが得られます。

これらのメリットを一つひとつ詳しく解説していきます。

1|高騰する電気代を大幅に削減できる

最大のメリットは、月々の電気代を根本から見直し、大幅に削減できる点です。

自家消費型太陽光発電の最も直接的な効果は、日中に発電した電気を自社の施設で使うことで、電力会社から購入する電力量を大幅に減らせることにあります。特に、工場や商業施設、オフィスビルなど、日中の電力消費量が多い企業ほど、その削減効果は絶大です。

近年、ウクライナ情勢などの地政学的リスクや円安を背景に、発電に必要な燃料の輸入価格は高止まりしています。これに伴い、電力会社からの購入電力価格は上昇傾向が続いており、企業の利益を圧迫する大きな要因となっています。自家消費型太陽光発電は、こうした外部環境の変化に左右されない安定した電力源を確保し、企業の収益構造を強化する上で極めて有効な一手となります。

さらに、電気料金は使用量に応じて変動する「電力量料金」だけでなく、契約電力によって決まる「基本料金」や、電力購入量に比例して課される「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」などで構成されています。

太陽光発電で日中のピーク電力を抑えることができれば、年間の最大需要電力(デマンド値)が下がり、翌年度の「基本料金」を引き下げられる可能性があります。さらに、電力会社からの購入電力量が減るため、それに連動する「再エネ賦課金」の支払いも削減でき、二重三重のコスト削減効果が期待できるのです。

2|災害・停電時の非常用電源になる(BCP対策)

自家消費型太陽光発電は、企業の事業継続計画(BCP)を強化する上で非常に重要な役割を果たします。

台風や地震といった自然災害による大規模停電が発生した場合でも、太陽光発電システムが稼働していれば、事業に必要な最低限の電力を自前で確保できます。

さらに、発電した電気を貯めておける蓄電池を併設すれば、夜間や悪天候時でも電力を安定的に利用でき、BCP対策はより強固なものになります。例えば、以下のような事業継続が可能になります。

- 製造業: 生産ラインの一部や品質管理に関わる機器を稼働させ、損害を最小限に抑える。

- 情報通信業: サーバーや通信機器を維持し、重要なデータを保護する。

- 小売・サービス業: 最低限の照明やレジ、冷蔵・冷凍設備を稼働させ、営業を継続する。

このように、万が一の事態でも事業の心臓部を守れる体制は、企業の信頼性を大きく向上させます。また、災害時に地域住民の一時避難場所として施設を開放するなど、地域社会への貢献(CSR活動)にも繋がり、企業の社会的価値を高めるメリットもあります。

3|CO₂排出量を削減し、企業価値を高める(脱炭素経営)

自家消費型太陽光発電の導入は、コスト削減だけでなく、企業のブランドイメージや競争力を高める「脱炭素経営」への強力な一手となります。

太陽光発電は、発電時にCO₂を排出しないクリーンなエネルギーです。導入することで、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に貢献していることを社外に明確に示すことができます。

大手企業を中心に、サプライチェーン全体での脱炭素化を求める動きが加速しています。取引先からCO₂排出量削減を要請されるケースも増えており、太陽光発電の導入はこうした要請に応えるための具体的な解決策となり、ビジネスチャンスの維持・拡大にも繋がります。

環境問題への意識が高い若い世代にとって、企業のサステナビリティへの姿勢は就職先を選ぶ上で重要な判断基準です。クリーンエネルギーの導入を積極的にアピールすることは、優秀な人材を惹きつける採用ブランディングとしても有効に機能します。

4|節税対策として有効活用できる

自家消費型太陽光発電は、税制上の優遇措置を活用することで、実質的な導入コストを抑えることができます。

太陽光発電設備の導入費用は、資産として計上され、法定耐用年数である17年間にわたって「減価償却費」として毎年経費計上できます。これにより、各年の課税所得を圧縮し、法人税の負担を軽減する効果があります。また、設備の維持管理にかかるメンテナンス費用も同様に経費として計上可能です。

さらに、企業の規模や設備の条件によっては、より有利な税制優遇措置を受けられる場合があります。例えば「中小企業経営強化税制」や「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」などを活用できれば、導入初年度に費用を一括で経費計上できる「即時償却」や、法人税額から設備投資額の一定割合を直接差し引ける「税額控除」といった、非常に大きな節税メリットを享受できる可能性があります。

※税制は年度によって変更される可能性があるため、適用の可否については必ず税理士などの専門家にご確認ください。

5|国や自治体の補助金を利用して初期費用を抑えられる

自家消費型太陽光発電の導入にあたっては、高額な初期費用が課題となる場合があります。しかし、国や地方自治体が用意する補助金制度を有効活用することで、その負担を大幅に軽減できます。

再生可能エネルギーの普及を目的として、国や各自治体は様々な補助金・助成金制度を実施しています。これらの補助金は、設備の種類や規模、導入方法などの条件を満たすことで利用でき、初期投資を大きく抑えることが可能です。

補助金の多くは、公募期間が定められており、申請額が予算の上限に達し次第、受付が終了となります。また、申請には事業計画書や見積書など、専門的な書類の提出が求められることが一般的です。そのため、導入を検討する際は、早い段階から補助金制度に詳しい専門の販売・施工会社に相談し、最新の情報を得ながら計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。

当社販売エリアでご活用いただける補助金については、下記ページで詳しくご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。

導入前に確認!

自家消費型太陽光発電の4つの注意点と対策

自家消費型太陽光発電は、電気代削減や企業の環境貢献など多くのメリットをもたらします。しかし、その導入を成功させるためには、事前に把握しておくべき重要な注意点がいくつか存在します。

具体的には、①初期費用と維持費用、②設置に必要なスペースと条件、③法律で定められたメンテナンスの義務、そして④天候に左右される発電量という4つのポイントです。

これらの注意点を理解し、適切な対策を講じることで、導入後の後悔を防ぎ、太陽光発電のメリットを最大限に引き出すことができます。以下で、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

注意点①|初期費用とメンテナンス費用がかかる

太陽光発電の導入には、まとまった初期投資が必要です。しかし、長期的な視点で見れば、電気代の削減効果によって十分に投資回収が見込めます。

主な初期費用の内訳は以下の通りです。

- 太陽光パネル(モジュール): 太陽光エネルギーを電気に変換する主要な機器。

- パワーコンディショナ: 発電した直流電力を、施設内で使用できる交流電力に変換する装置。

- 架台: 太陽光パネルを屋根や地上に固定するための台。

- 計測装置:発電量などを計測する装置。

- 接続箱・集電箱: 複数のパネルで発電した電気を一つにまとめる箱。

- 配線・その他部材: 各機器を接続するためのケーブル類。

- 設計費・工事費: 設置場所の調査、最適なシステム設計、設置工事にかかる費用。

これらの費用は、設置する建物の規模や設備の容量によって大きく変動します。

また、忘れてはならないのがランニングコスト(維持費用)です。特にパワーコンディショナは、一般的に10年~15年で寿命を迎え、交換が必要になる場合があります。

【対策】 導入を検討する際は、まず専門の業者に発電シミュレーションを依頼しましょう。これにより、設置後にどれくらいの電気代が削減できるのか、投資回収に何年かかるのかといった費用対効果を具体的に把握できます。複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することも重要です。また、国や地方自治体が提供する補助金や、税制優遇措置(中小企業経営強化税制など)を活用することで、初期費用を大幅に抑えることが可能です。

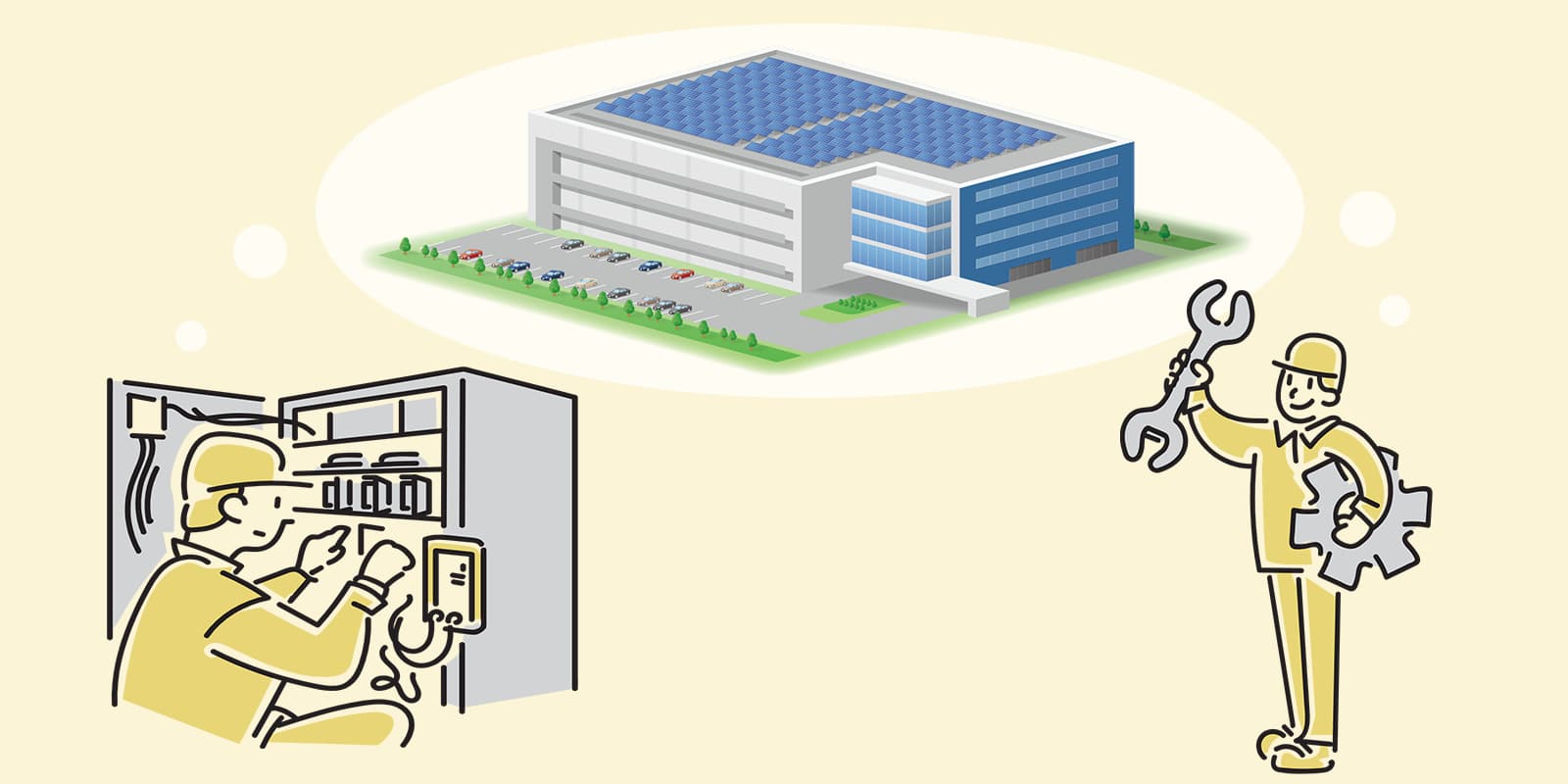

注意点②|十分な設置スペースと条件が必要

引用元:一般社団法人太陽光発電協会

太陽光発電システムの設置には、太陽光パネルだけでなく、関連機器のためのスペースも確保する必要があります。

太陽光パネルの設置場所は、発電効率を最大化するために慎重に選ばなければなりません。

- 場所: 屋根や屋上など、一日を通して日陰になりにくい場所が最適です。周囲の建物や樹木による影の影響も考慮しましょう。

- 方角: 最も効率が良いのは真南向きです。東西向きも可能ですが、発電量は南向きに比べて若干低下します。北向きの設置は発電効率が著しく落ちるため、通常は避けます。

- 反射光(光害):パネルの設置角度によっては反射光が近隣住宅の窓に差し込み、「眩しい」といった光害トラブルに発展する可能性があります。周辺環境への配慮も重要です。

- 屋根の強度: 太陽光パネルと架台はかなりの重量があるため、設置前に建物の構造的な強度が十分であるかを確認する必要があります。場合によっては補強工事が求められます。

パワーコンディショナの設置場所にも配慮が必要です。

- 設置場所: 屋外用と屋内用があります。屋外用でも、直射日光や雨風が直接当たらない場所が望ましいです。屋内用は、換気が良く、高温多湿にならない場所を選びましょう。

- 騒音: パワーコンディショナは運転中に「ジー」という音やファンの回転音が発生します。そのため、オフィスの執務スペースや隣家、寝室の近くなどを避けて設置するのが賢明です。

【対策】 導入計画の初期段階で、専門家による現地調査を必ず行いましょう。日照条件、屋根の形状や材質、強度などをプロの目で確認してもらい、最適な設置プランの提案を受けることが成功の鍵です。

注意点③|メンテナンスの実施が法的に必須

太陽光発電設備は故障が少なく長寿命ですが、その性能を長期にわたり維持するためには定期的なメンテナンスが不可欠です。

2017年に施行された改正FIT法により、太陽光発電システムの定期的な点検が義務化されました。特に、出力50kW以上の太陽光発電設備には、点検内容や頻度、記録の保存など、より厳格な保守管理が求められます。

屋外に設置される太陽光パネルは、風雨や砂埃、鳥のフンなどで汚れると発電量が低下します。また、台風や地震などの自然災害によって、パネルの破損や架台の緩み、配線の断線といったトラブルが発生する可能性もゼロではありません。

【対策】 メンテナンスを怠ると、発電量の低下だけでなく、漏電や火災といった重大な事故につながるリスクもあります。以下のような体制で維持管理を行いましょう。

- 日常点検: 発電量モニターの数値を日々チェックし、異常がないかを確認する。

- 定期点検: 専門業者に依頼し、年に1~2回程度の詳細な点検を実施する。専門家は、目視では確認できないパネルの微細な傷(マイクロクラック)のチェックや、各種機器の電気的な測定(絶縁抵抗測定など)を行い、問題を早期に発見してくれます。

信頼できるメンテナンス業者と長期的な保守契約を結ぶことを強く推奨します。

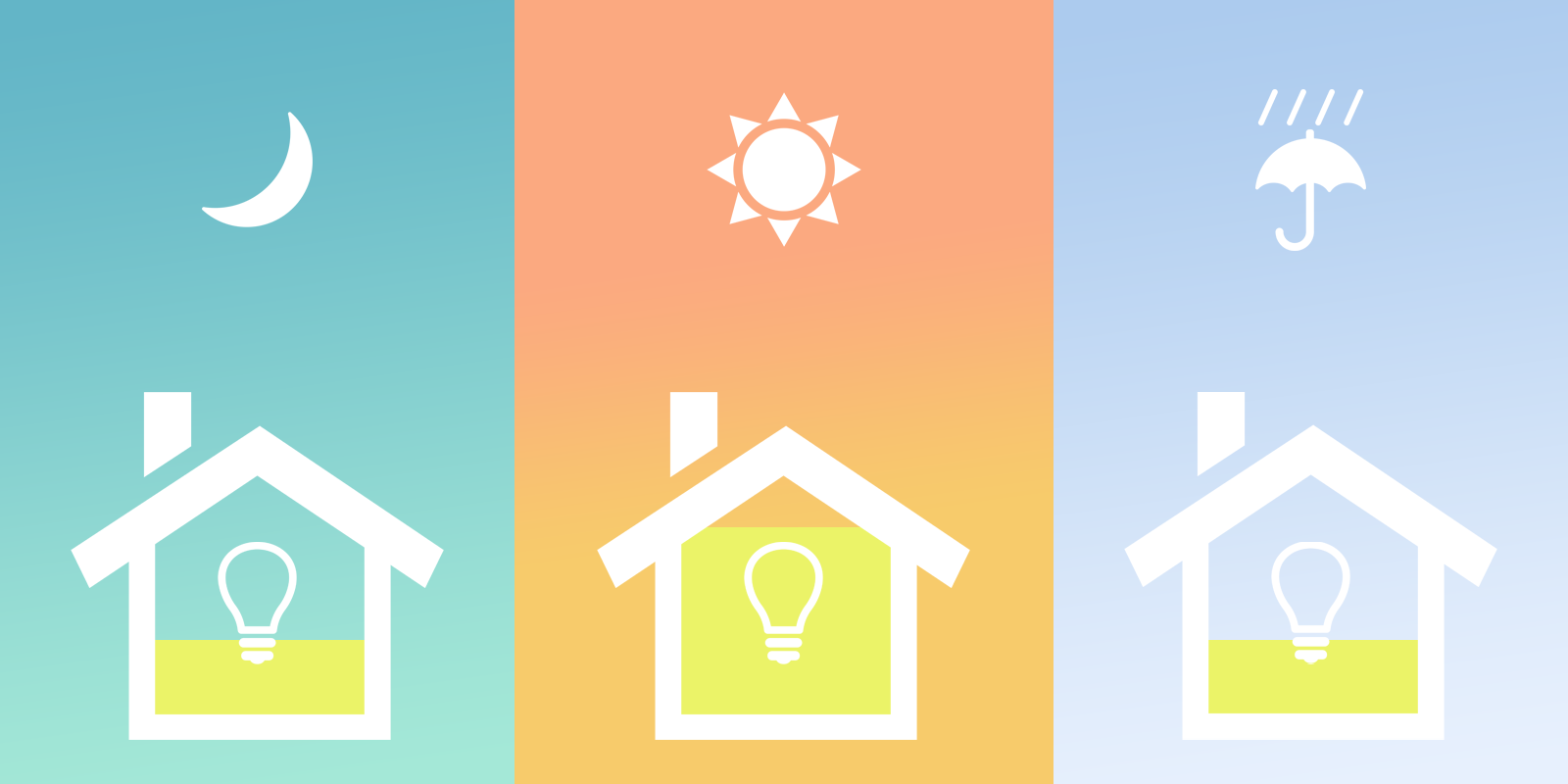

注意点④|天候によって発電量が変動する

太陽光発電は、その名の通り太陽光を利用するため、天候によって発電量が大きく左右されます。

当然ながら、太陽が出ていない夜間や、雨・雪の日は発電することができません。曇りの日でも発電はしますが、晴天時と比較すると発電量は大きく低下します(一般的に晴天時の30~50%程度)。

また、季節によっても日照時間は変動します。日照時間が長い夏は発電量が多く、短い冬は少なくなります。ただし、太陽光パネルは高温になりすぎると発電効率が低下する性質があるため、必ずしも真夏が最も発電するとは限りません。

【対策】 天候による発電量の変動リスクをカバーし、電力を安定的に利用するためには、蓄電池を併せて導入することが最も効果的な対策です。

蓄電池があれば、日中に発電して余った電力を蓄えておき、発電できない夜間や天候の悪い日に使用することができます。これにより、電力会社から購入する電力量をさらに削減できます。また、災害などによる停電時には非常用電源としても機能し、事業継続計画(BCP)対策としても非常に有効です。

自家消費型太陽光発電の主な導入方法

自家消費型太陽光発電の導入を検討する際、その方法にはいくつかの選択肢があります。高額な初期費用が課題となりがちですが、導入のポイントは、企業の財務状況やエネルギー戦略に合わせて最適なプランを選ぶことです。現在ではこうした状況に対応した多様なプランが用意されており、代表的な2つの導入方法をご紹介します。

1. 自己所有モデル(自己投資モデル)

企業が自社の資金で太陽光発電システムを購入・設置し、所有する最も一般的な方法です。 最大のメリットは、発電した電気をすべて無償で自社利用できるため、電気代の削減効果が最も高くなる点です。また、国や自治体の補助金、税制優遇措置を直接活用できるため、計画的に費用を抑えることも可能です。 一方で、導入時にまとまった初期投資が必要になる点と、設備の維持管理(メンテナンス)を自社の責任で行う必要がある点が特徴です。長期的な視点でコストメリットを最大化したい企業に向いています。

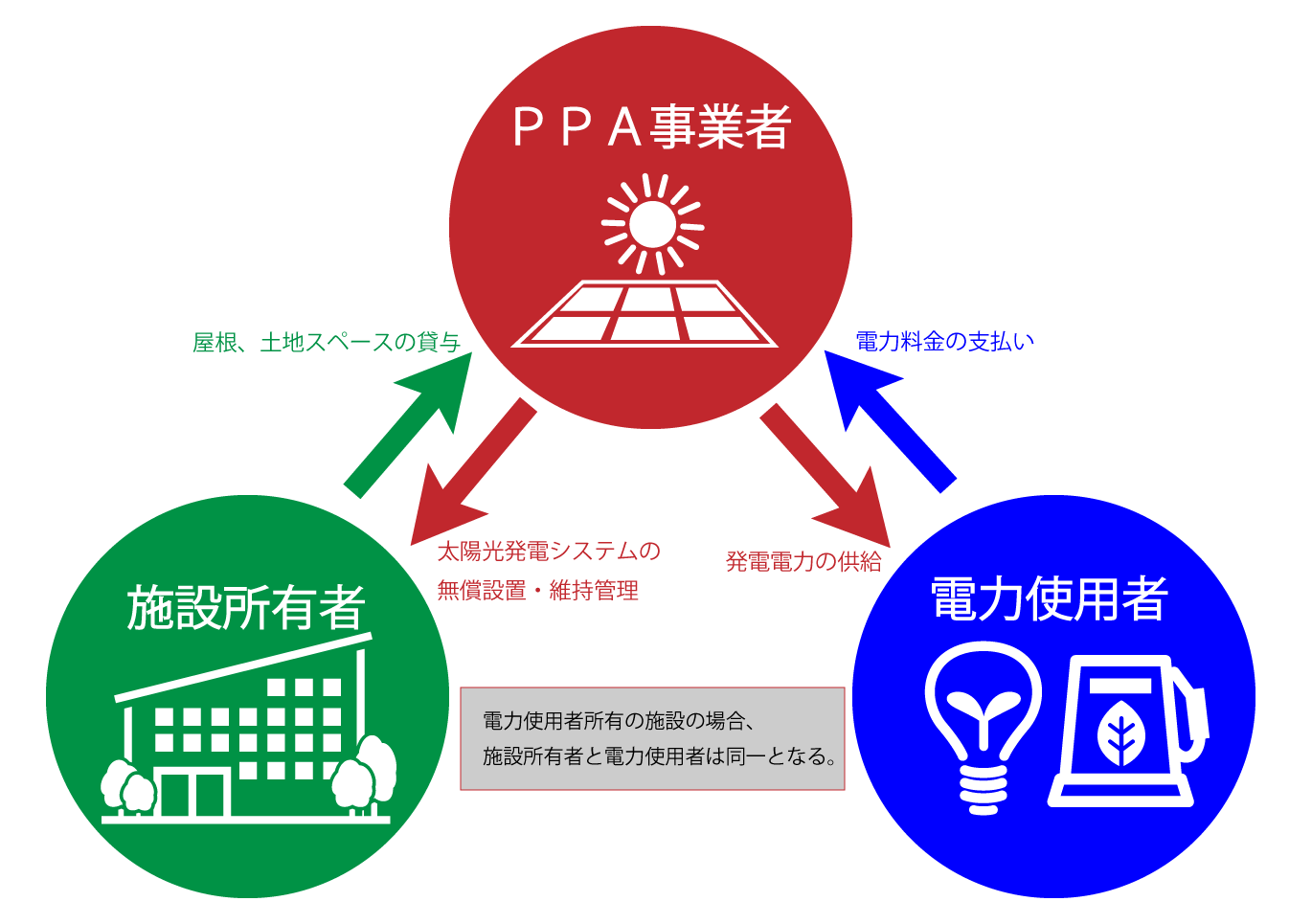

2. PPA(太陽光発電の第三者所有)モデル

PPAとは「Power Purchase Agreement(電力販売契約)」の略で、PPA事業者が企業の屋根や敷地を借りて、無償で太陽光発電システムを設置・所有するモデルです。 企業は、PPA事業者が発電した電気を、あらかじめ決められた単価で購入して使用します。最大のメリットは、初期費用ゼロで導入できる点と、メンテナンスにかかる費用や管理がかからない点です。 契約期間が15年~20年と長期にわたりますが、契約終了後は設備が企業へ無償譲渡されるケースが多くなっています。「初期投資をかけずに再エネを導入したい」と考える企業に最適な選択肢です。

まとめ

自家消費型太陽光発電について、その仕組みからメリットや注意点、さらに主な導入方法までを解説しました。

自家消費型太陽光発電システムは、電気代削減やBCP対策といった直接的な経営メリットに加え、脱炭素経営による企業価値向上にも貢献する、未来への投資です。今後、企業経営においてその重要性はますます高まっていくでしょう。

本記事が、貴社の再生可能エネルギー導入検討の一助となれば幸いです。

弊社では、お客様の建物状況や電力使用状況を丁寧にヒアリングし、

貴社にとって最もメリットのある導入プランを、オーダーメイドでご提案いたします。

詳細な発電シミュレーションやお見積もり、活用可能な補助金のご案内も、もちろん無料です。

情報収集の段階でのご相談も、まったく問題ございません。

まずはお話をお聞かせいただくことから始めさせていただければ幸いです。

下記フォームより、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

投稿者プロフィール

宮崎淳マーケティング部

太陽熱エネルギー関連商品や、弊社が取り扱う商品・サービスについて、皆さまの疑問や不安を解消できるよう、最新情報や現場で培ったノウハウをわかりやすく発信しています。

また、状況やお悩みに応じたご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

自然エネルギーをもっと身近に、そして持続可能な未来へ。皆さまと一緒に考えていければ幸いです。