太陽エネルギーお役立ちコラム

太陽光発電PPAモデルのメリット・リスクとは?仕組みや注意点を解説!

※2024年4月10日に更新しました

太陽光発電システムを自己投資なしで導入できるPPAモデル(PPA事業)が企業の再エネ導入において注目を集めています。設備導入の費用がかからずクリーンな電力を使用できるPPAモデルの仕組みから、導入検討のポイントまでを解説します。

1-1. PPAモデルのメリット・リスク

1-2. PPAモデルの仕組み

1-3. 蓄電池との組み合わせ

2-1. PPAの契約について

2-2. PPA期間について

2-3. PPAの電力価格について

3. PPA事業者の選び方

3-1. 太陽光発電システムの開発経験・実績を確認

3-2. O&M体制の確認

4. 購入・リースとの比較

4-1. 購入との比較

4-2. リースとの比較

PPA(太陽光発電の第三者所有モデル)とは

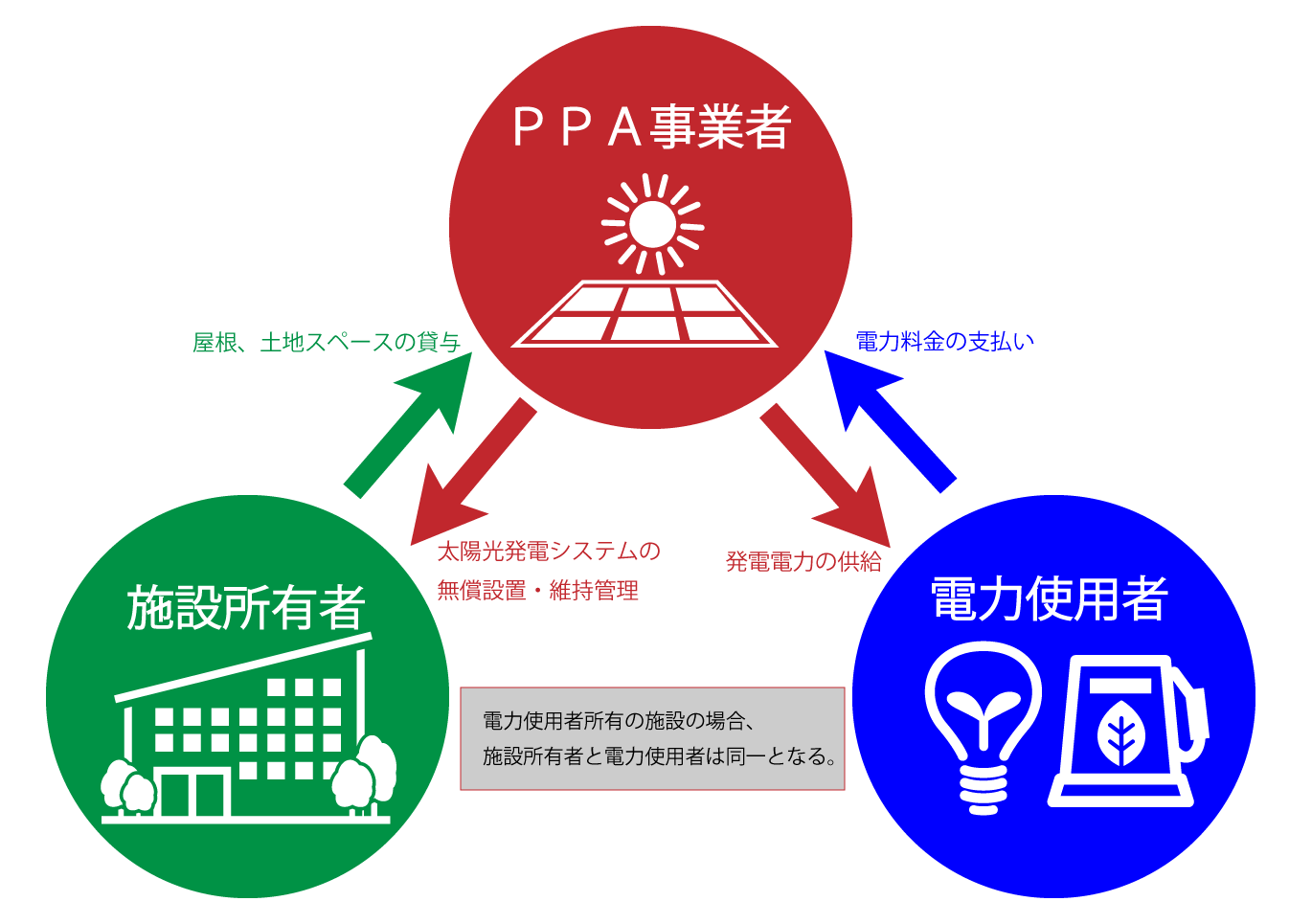

PPAモデル(Power Purchase Agreement=電力販売契約)」とは、第3者モデルとも言い、施設所有者が提供する敷地や屋根などのスペースに太陽光発電設備の所有・管理を行う会社(PPA事業者)が設置した太陽光発電設備で発電された電力をその施設の電力使用者へ有償提供する仕組みです。施設所有者、PPA事業者、電力使用者それぞれにメリットがあり、企業の再生可能エネルギーの導入促進に向けた切り札として期待されています。

2020年10月、国は2050年のカーボン・ニュートラルを宣言しました。これは近年増加する異常気象の原因のひとつとされるCO2排出を抑制する為に化石燃料の使用を抑えた社会の実現を目指すものです。民間企業では既に「RE100」や「SDGs」といった仕組みを活用し、企業の二酸化炭素排出を削減する取り組みに積極的に取組む企業も増加しています。今後の企業経営に、「どういったエネルギー使用に基づいて製品・サービスが提供されているか」という付加価値が必須となる社会がすぐそこに迫ってきています。

太陽光発電システムは、事業運営に必須な電力の消費に関するCO2排出を削減できる「再生可能エネルギー発電設備」の中で最も費用対効果の高い製品です。製品寿命は20年以上、初期投資費用は約10年で回収できます。とはいえイニシャルコストは決して安いものではなく維持管理も必要であることが導入の障壁となっていました。

そこで、より多くの施設に太陽光発電システムが導入できる手段として設備投資及び維持管理を第三者が行うPPAモデル(太陽光発電の第三者所有モデル)が注目を集めいています。設備導入の費用が掛からず(初期費用、維持管理費用)クリーンな電力を供給できる仕組みはこれからの太陽光発電システム普及に欠かせない仕組みです。

PPAモデルのメリット・リスク

PPAモデルでの太陽光発電設備導入によるメリットは、施設所有者、PPA事業者、電力使用者によってそれぞれ異なります。再生可能エネルギー導入によるメリットを共有し、長期にわたる信頼関係の構築が重要となります。

-

メリット

リスク

-

施設所有者・無償で施設に太陽光発電システムが導入できる。

・テナントへ再生可能エネルギー電力を供給することによる付加価値向上が期待できる。・施設によっては強度確保の工事が必要。

・施設改修、建て直しなどで太陽光発電システムの再設置、移設が必要となった場合はその費用負担が必要となる。 -

PPA事業者・電力を販売することで投資回収及び、その後も長期に亘り安定した収益の機会が得られる。・設備投資資金の回収には10年以上の期間が必要となる。

・電力使用者の使用量に応じた収益となるため、電力使用者の事業の影響を受ける。 -

電力使用者・カーボンフリー電力である太陽光発電システムで発電された電力を独占的に、安価に使用できる。

・使用した電力のCO2削減価値は電力使用車のものとなる。

・屋根が二重となることで空調負荷の軽減が期待できる。

・夏季日中(発電量が多い時間)にデマンドピークがある場合、ピークカット効果が期待できる。・15年から20年と長期契約となることがほとんどであるため、施設との契約期間など、契約期間の確認が必要となることも。

■関連記事はこちら■

PPAモデルの仕組み

PPAモデルで導入される太陽光発電システムでは、一般的な太陽光発電設備の導入と比較し、2点、特徴的な仕組みがあります。

まず1つ目は、PPA事業者が発電を遠隔監視、管理するための仕組みが組み込まれることです。機器の故障などによる発電機会の損失は、発電した電力から収益を得るPPA事業者にとって大きな痛手となるため、これを未然に予防する仕組み及びすぐに対応できる仕組みを準備しておく必要があるためです。

2つ目に、発電した電力量を計測するための電力量計(計量器)が設置されることです。

「完全自家消費」と言われる余剰電力を電力系統へ逆潮流せずに発電量をコントロールするシステムでは、この電力量器で計測された電力が使用電力量として電力使用者へ請求されます。

一方で、余剰電力を電力系統へ逆潮流させるシステムでは、この電力量計で発電した電力から、既存の電力量計で計測された電力を差し引いた値を使用電力量として電力使用者へ請求されます。

蓄電池との組み合わせ

PPAモデルでは、発電した電力をどのように使用するかの選択を電力使用者が自由に設計することができます。例えば、災害時などもしもの時を想定し、インフラ確保のための備えとしての蓄電池を導入し事業継続を支える設備とすることや、夜間電力使用量が日中よりも大きくなる事業形態であれば必要な容量の蓄電池システムを導入し、発電した電力を貯めておくことも夜間使用することも可能です。また、EV車、PHV車を導入予定であれば、充電設備を導入することでクリーンな電力を充電し、移動エネルギーへ活用することもできます。

PPAに関連する補助金制度について

関連する事業者それぞれにメリットを享受しながら再生可能エネルギーの普及促進につながるPPAモデルでは令和2年度より環境省による補助事業がスタートしています。

「PPA活用など再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業![]() 」として実施されています。

」として実施されています。

申請には自家消費の比率や、停電時の動作など、技術的な要素についての条件定義も必要となります。令和2年度にスタートした制度ですが、当社では複数物件での申請サポートの実績がありますので補助金の活用をご検討であれば是非お問い合わせください。

-

事業名

-

補助内容5万円/kWh(PPA事業者)ただし、補助金額の4/5を電力使用者へ還元すること

-

募集期間詳細発表次第更新します。

PPAの契約について

PPAモデルでは、PPA事業者と施設所有者間で結ばれる屋根や土地の貸借契約及びPPA事業者と電力使用者間で結ばれる電力需給契約の2契約があります。施設所有者と電力使用者が同じ(自社施設)の場合、二つの内容を一つの契約書として取りまとめることとなります。PPAの契約についてのポイントを説明します。

PPA期間について

PPA契約の期間は15年から25年程度の範囲となることが多くなります。契約期間内の移設、再設置などは施設所有者の負担となることがほとんどですので施設の修繕計画や建て直しの計画が期間内にないか、事前にしておかなければならない修繕はないかのチェックが必要となります。また、PPA事業者は契約期間内の電力需要が大きく変動する可能性について電力使用者の事業継続性も含めた判断を行う必要があります。

PPAの電力価格について

PPAで供給される電力価格は、現在の電力会社からの購入価格を鑑みて決定されることがほとんどです。高圧受電で20円/kWh程度、電灯契約で25円/kWh程度の固定価格で供給となることが多いですが、小売電力との組合せや市場連動など、PPA事業者の考え方によってさまざまな提案があります。

電力使用者は市場の価格は変動するリスク、契約期間内に小売事業者を固定することのリスクがあることを認識しておく必要があります。また環境省、経産省が検討を進めるカーボンプライシング(化石燃料由来の電力使用への課金制度)など、今後の電力価格への政策などを鑑み、希望の条件を予め検討しておくとよいでしょう。

-

電力使用者のメリットリスク

-

固定価格化石燃料の価格変動の影響を受けないため、費用予測が行いやすい。変動する購入電力よりも高い電力となる可能性がある。

-

市場連動市場単価が安い時(需要<<供給)安価になる。市場単価が高い時(需要>供給)高価になる。

-

小売電力との組合せ・請求が一本になる。

・電力使用単価が安くなる可能性が高い。契約期間内の変更が困難

PPA事業者の選び方

PPAモデルで太陽光発電システムを導入する場合、どのPPA事業者を選ぶかが非常に重要になります。どのような提案があるのか、具体的な契約書のたたきなどで確認するとともに、太陽光発電システムの管理経験、運用実績や、点検、メンテナンスについての体制なども重要なポイントです。

太陽光発電システムの開発経験・実績を確認

PPAで導入される太陽光発電システムは、計測技術、遠隔モニタリング、データ解析など、通常の太陽光発電システムの運用とは異なるノウハウが必要となります。PPAモデルの開発実績が豊富であれば一番ですが、導入する施設と同等規模の自家消費型太陽光発電システムの開発実績など、既存の設備と連動して稼働する太陽光発電システムの実績について確認しましょう。

O&M体制の確認

PPAで導入された太陽光発電システムのO&M(運用管理・メンテナンス)について、どのような計画がなされているかは長期にわたる契約では非常に重要になります。

・遠隔監視

・異常時のかけつけ対応

・太陽光発電電力の使用量についてのレポート内容

・定期的な設置状況の確認

・発電設備のクリーニング計画

・機器更新についてのスケジュール、手段

上記の様な項目についてどのようなプランがあるのかを事前に示してもらうことでPPA事業者のスタンスを確認することができます。

購入・リースとの比較

太陽光発電の導入について話題のPPAモデルも気になるけど、リースでの導入はどうなのか、購入した場合はどうなのか、どれが一番自社に合うのか、悩みどころです。それぞれのメリットとリスクについて説明します。

購入との比較

PPAモデルと、太陽光発電システムの自社購入(設備投資)を比較した場合は、資金の用意、収支管理を誰が行うのかといった部分に大きな違いが出ます。

購入した場合は、点検、メンテナンス、修理などの維持管理コストを予め準備し、実行する必要があります。しかしながら、補助金や中小企業であれば税制による即時償却といった設備投資を後押しする制度もありますので全てお任せのPPAとどちらが優位になるかは自社の置かれている環境も含めた判断が必要です。

また、PPA事業者によっては、PPA契約後の設備買取が可能なオプションを用意している場合もあります。PPAでリスクを抑えて太陽光発電を導入し、効果を確認できたところで設備を買い取るといった、両者のいいとこどりも検討の一つとしてよいかもしれません。

リースとの比較

PPAモデルと、太陽光発電システムのリース導入を比較した場合は、月々の費用が一定額か、使った分だけの従量制となるかの違いと、リースによる償却圧縮効果が有効かどうかが選択の基準になります。メンテナンスを含めたリース契約であれば維持管理のコストも初めから計算が立ちます。

月額費用はリース料金がPPAの支払い金額よりも高額になることがほとんどですので簡便さを優先すればリース、費用を抑えたければPPAといった選択肢になるかと思います。

関連記事

お問い合わせフォーム

投稿者プロフィール

西原弘樹代表取締役社長

サンジュニア入社以来、太陽熱エネルギー利用の技術者としてJIS規格の作成や、国内排出削減量認定制度の方法論の原案作成、太陽熱計測専用の計量器の開発などに従事してきました。2016年より代表取締役を務めています。