太陽エネルギーお役立ちコラム

災害に備える!家族4人の安全対策~おうち編~

はじめに

家庭での災害対策、なぜ大切?

ここ数年、地震や水害、火災などの自然災害が増えていますよね。特に小さな子どもがいる家庭では、「もしもの時」に備えることが何よりも大切だと感じます。家族の命や暮らしを守るため、日頃からの備えが安心につながります。

災害時、どんなことが起きる?

災害時には停電や断水、ガスの停止など、ライフラインが一気に止まってしまう可能性があります。また、食料や水が手に入らなくなったり、テレビやスマホでの情報が得られにくくなることも。そんな状況を想定して、できることをひとつずつ備えていきたいと思います。

停電対策

太陽光発電でできる停電対策

停電になると、家の明かりはもちろん、冷蔵庫やエアコン、スマホの充電もできなくなってしまいます。電気が使えない状態の夜間の不安や、暑さ寒さに対して対策できず不快感を感じると心身ともに負担が大きくなります。

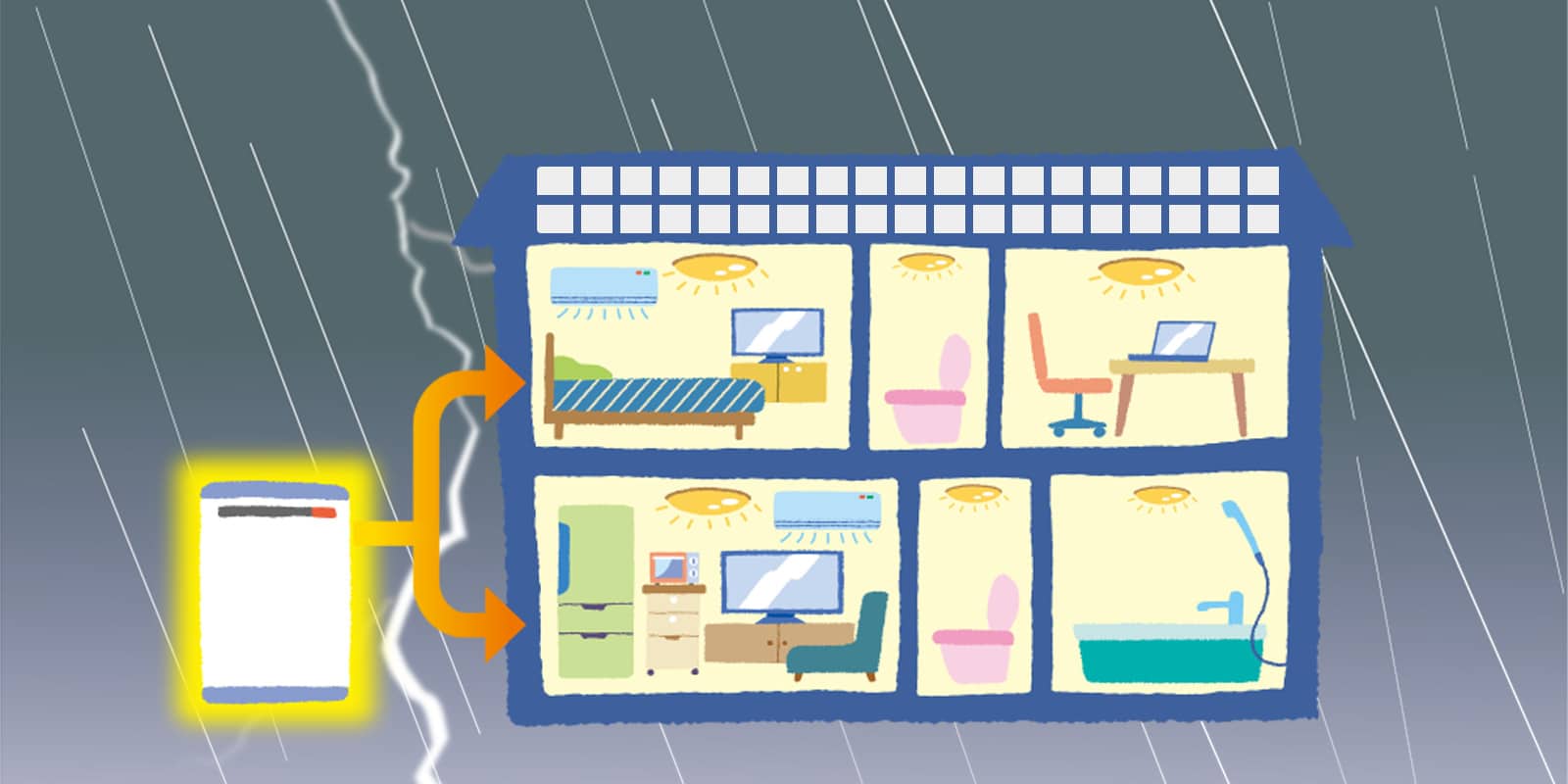

太陽光発電が設置されれいる家であれば、「自立運転機能」を使うことで停電時にも電気を使うことができます。自立運電機能で使用できる電力は1500Wまでなので、普段通りに使えるわけではないですが、スマホの充電やテレビ、炊飯器、冷蔵庫、扇風機などをつなげることができ最低限の生活が保てます。

災害時は、電気の普及に3~7日ほどかかると言われています。その期間、太陽光発電が付いているお家であれば、天気が良ければ発電してくれるので電気を使うことができます。災害時でも「電気を使う事ができる」という安心感がありますね。

おうちの屋根にどのくらいの太陽光発電が付けられるかは、こちらから簡単に調べることが出来ますよ!

他にも、停電対策で定番なのは、懐中電灯ですね。我が家でも、すぐに使える懐中電灯やLEDランタンを居間と寝室に置いています。生活にかかせないスマホの充電切れに備えて、モバイルバッテリーもそろえました。

停電でテレビが使えなくてもスマホから被災状況を調べられますし、家族と連絡を取るためにもスマホの充電対策は行っておきたいですね。

蓄電池やV2Hでできる停電対策

停電対策といえば、蓄電池を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。蓄電池の魅力は、昼間に発電した電気を貯めておくことで夜間や停電時に電気を使える事です。

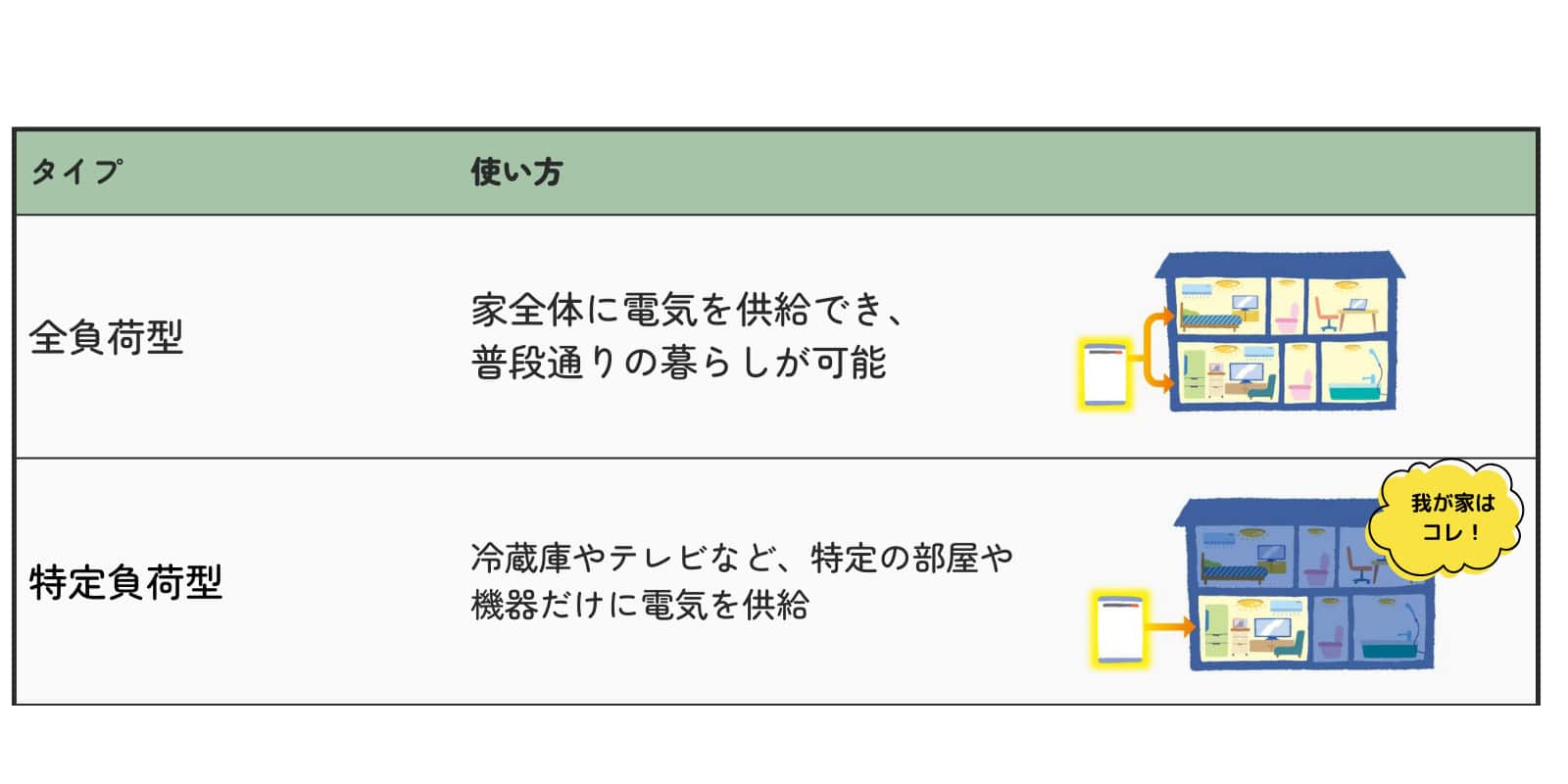

実は蓄電池は、2つのタイプに分かれており停電時にどのように電気を使うかで決めるのがポイントです。

我が家で選ぶなら、子供も小さくリビングで過ごす事を想定し、「特定負荷型」がいいかなと思っています。容量の決め方は、家族の人数や、オール電化かどうかなどの条件で変わってきます。我が家は家族4人でガスと電気を併用していますので、5kWhほどの容量があると良いとの事。災害時にどのように電気を使用したいかを家族で話し合って決めることが大切ですね。

おうちにぴったりの蓄電池タイプを調べるのに、こちらの資料でばっちりわかります。

V2H(Vehicle to Home)は、EV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)にためた電気を家で使える仕組みです。EVやPHEVに乗っている家庭であれば、蓄電池を導入しなくても太陽光発電で発電した電気をEVに貯めて停電中に使うこともできます。EVやPHEVは、なんと約3日分の電力をまかなえると言われています!災害時に3日分の電気があるのは心強いですね。

EV車は、2022年から増加しており、2025年以降も自動車メーカーが新EV車の発表を予定しているようです。楽しみですね。

まだまだ価格が落ちない蓄電池やV2Hに対して、補助金を出している地域もあります。お住まいの地域で補助金が出ているか確認して、お得に導入しましょう!

断水対策

備蓄でできる対策

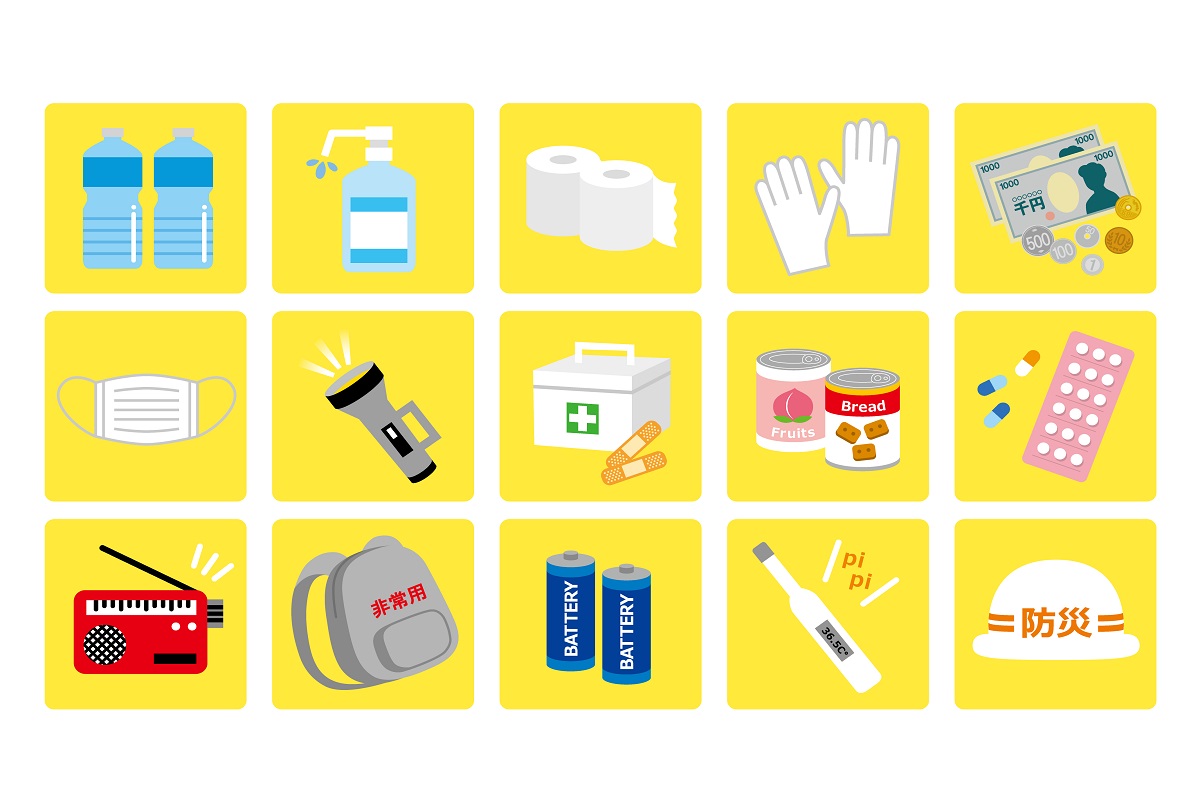

断水になると、お風呂や洗面台、トイレ、料理ができないなどの問題が発生します。その中でも飲み水や生活用水の確保は最優先で行うべき対策です。飲料水は1人1日3リットルが目安と言われているので、我が家では4人×3L×3日分=36Lをペットボトルで備蓄が必要!災害用の5年保存水を3.5L備えていますが、まだ足りていません!給水所で水をもらう事も想定して、給水バックも備えています。

太陽熱給湯システムやエコキュートを設置しているお家では、タンクのお湯も生活用水に使えます。

地上に設置したタンクには400Lほどのお湯水を貯めています。停電や断水時にバルブ操作をすることで湯水を使用できます。飲用はできませんが、手や体を洗ったり洗濯したりできます。

さらに、地震によって排水管が壊れた場合、汚水が逆流する危険がありますので、通常通りにトイレを使用することができません。人の排泄は食べる事と同じくらい大切なので、トイレ対策も重要です。

トイレが使用できない場合は、携帯トイレを使うと良いでしょう。家族分の携帯トイレの備蓄の数は、1人1日5回分×7日=35回分×4人=140個が理想だそうです。びっくりする量ですが、100円ショップなどでも手軽に手に入るので、コツコツ備えるのがいいですね。

家で使用する場合は、便器に取り付けるタイプがオススメのようです。合わせて、トイレットペーパーや便座の下に挟む用に45Lポリ袋、断水で手が洗えない状況に備えてウエットティッシュなども用意しておきます。

ガス対策

ガスが使えないときの対策

地震が発生した場合、揺れで自動的にガスが止まることもあります。そんなときに便利なのがカセットコンロです。お湯を沸かして非常食やカップ麺を食べたり、タオルを温めて体を拭いたり…いろいろ活用できます!

冬場の防寒対策としても、お湯を沸かして湯たんぽをつくったり、カセットコンロが役立ちます。カセットボンベを燃料にしたカセットガスストーブも備えておくと安心です。子どもは体温調節が苦手で体調を崩しやすいので、湯たんぽや毛布も常備しています。

うちでは、登山の時に使っているコンロを使おうと決めました。

その他の備え

通信手段の確保

- ソーラーチャージャーや手回し充電器があると安心

- 情報収集には乾電池式のラジオや防災アプリを活用

- 家族で「連絡方法」や「避難場所」を事前に話し合っておくのが大事

災害時は電話回線が混雑し、連絡が取りにくくなる可能性が高いです。安否確認には「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用伝言板」などのサービスを活用しましょう。家族で連絡手段や集合場所を事前に話し合っておくことも、とても大切ですスマホの電源確保モバイルにバッテリーや乾電池式充電器を備えておくことも忘れずに。災害用伝言ダイヤルは、毎月1日と15日、正月三が日、防災週間の8月30日から9月5日、防災とボランティア週間の1月15日から1月21日に体験ができます。

家の安全対策・防災グッズ

- 家具の転倒防止や避難経路の確認

- ハザードマップで自宅周辺の危険を把握

- 非常食や薬、保険証のコピーなども忘れずに

地震による家具の転倒は、けがや避難の妨げとなる危険があります。万が一倒れても避難経路をふさがないよう、出入り口付近や通路沿いには置かないようにしましょう。対策としては、L字金具やポール式器具で家具を壁や天井に固定するのが有効です。また、重い物は下段に収納し、重心を低く保つことも転倒防止につながります。いざというときの迅速に避難できるようにしておきたいですね。

我が家で備えている防災グッズなどを【災害に備える!家族4人の安全対策5選~避難所編~】でご紹介しております。

防災については、いつもNHKの【災害の備え 災害 その時どうする】というというサイトで情報収集しています。皆様もぜひチェックしてみてください。

まとめ

日頃の備えが、家族を守る

「災害はいつ起こるか分からない」と分かってはいても、つい後回しにしがちですよね。

でも、少しずつでも備えておけば、いざという時に落ち着いて行動できます。

家族を守れるのは、普段の私たちの備えです。今日できることから、少しずつはじめてみましょう!

投稿者プロフィール

岡田 梓マーケティング部

物価高騰の昨今、普段の生活の中で節約をしていきたいと考える、男の子2人を育てる主婦です。固定費の見直しや節約術、節約レシピなど取り入れられそうなものを常にリサーチしています。ここでは試行錯誤の日々をブログ感覚で発信していきますので、お付き合いいただければと思います。